厚植工匠精神养成的社会土壤

今年两会期间, “工匠精神”这一个社会大众并不陌生的名词,被写入政府工作报告。

中国并不缺乏工匠精神

什么是工匠精神?

云南省送变电工程公司变电安装队队长、 云岭首席技师魏忠明认为,工匠精神就是用心做事,做到专一、 专注, 静下心来磨练技巧,不计较短时期的得失。

日前, 网络上一组德国IT布线的图片又一次掀起了对于德国工匠精神的热议。 很多网友在赞美德国高标准的施工要求和工程师严谨的工作态度的同时, 也在批评中国缺少 “工匠精神”。

对此,魏忠明对记者说: “事实上,中国并不缺乏工匠精神。17年前国内就已经采用这样高标准的二次布线技术了。我们完全能够达到德国水平,甚至由于中国采取质地较硬的单芯导线,施工难度远高于国外。”

人社部有关人士对记者说:“去年我们举办焊接专业技能大师工作室带头人交流活动时, 一位技能大师曾说, 他们也能精益求精, 做出高精度的产品, 但企业从成本角度出发并未提高要求。所以我认为, 还是要从社会大环境上做文章。”

魏忠明对此也做出了解释:“我们国内有些企业考虑到成本,同时又要赶工期,往往就降低标准去完成工程。”这也就导致了社会大众普遍认为中国缺少工匠精神。但是,从先秦时期的巧匠鲁班、铸剑的欧冶子,到今天每一位中华技能大奖获得者、全国技术能手,他们都可以说是中国工匠精神的代表。 “中国历史上就有很多著名的工匠,中国自古就有传统的工匠精神。所以,其实我们并不缺少工匠精神。”魏忠明说。

工匠精神的发展需要好的社会环境

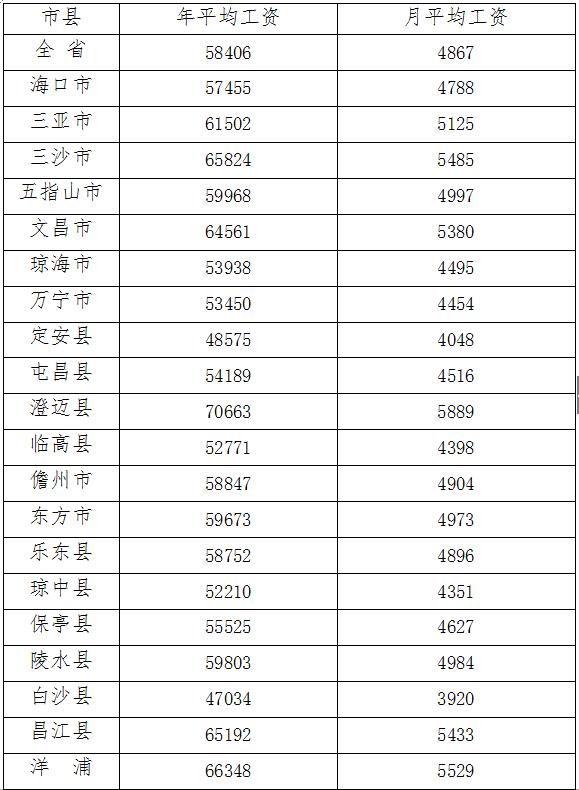

据人社部测算, 截至2015年底, 我国技能劳动者比例偏低,仅占就业人员总量的21%, 且结构不合理, 高技能人才不足6%。也就是说, 相当一部分一线工人并未完整地接受过技能培训或技工教育, 仅仅是从初中或高中毕业后就直接进入工厂, 从事机械化的简单劳动。

邢台技师学院院长荀凤元认为: “寥寥无几的工匠是很难继承、 创造并在全社会弘扬工匠精神的。 我国企业缺乏技术技能人才特别是高技能人才, 在一定程度上影响了工匠精神的形成和发展。”

改革开放30多年来, 我国制造业规模迅速扩大, 但是我国制造业处于 “大而不强” 的状态,自主创新能力相较于欧美发达国家有不小的差距。

“一方面, 当前我国工业经济和工业化发展速度, 远远快于技术技能人才的培养速度。 普工过剩与技工匮乏的结构性矛盾长期得不到解决, 且愈演愈烈。 大部分企业工人疲于学习掌握符合企业要求的一般性操作技术技能,在这种情况下很难形成工匠精神。另一方面, 企业打造工匠精神也是发展阶段的需要, 换句话说,就是工匠精神是企业和工业化发展阶段的产物。 企业从低级生产到高水平发展需要有一个漫长的过程, 在这个过程中企业对生产力的要求也会出现三个阶段———从人力红利到技术红利, 再到精神红利。 这是企业提高劳动生产率的规律所决定的。 在企业规模急速扩张和工业化飞速发展的阶段, 是很难顾及培养工匠精神的。”荀凤元分析表示。

荀凤元还认为: “长久以来,我国工人社会地位和待遇偏低,‘学而优则仕’的传统观念深入人心, 在一定程度上影响到工匠精神的形成和发展。 工匠精神缺少茁壮成长的土壤。”

发挥社会合力 培育中国工匠精神

国家对于制造业转型升级的迫切需求, 给培育工匠精神、 建设一支强大的技能人才队伍提供最好时机。

弘扬工匠精神, 应当是培养先行。 日前, 中共中央印发 《关于深化人才发展体制机制改革的意见》,提出 “建立产教融合、 校企合作的技术技能人才培养模式,大力培养支撑中国制造、 中国创造的技术技能人才队伍, 加快构建现代职业教育体系, 深化技术技能人才培养体制改革, 加强统筹协调,形成工作合力。” 荀凤元认为, 技工院校培养学生的工匠精神就要把工匠精神引进学校,把工匠精神融入学校管理、 技能人才培养过程中。

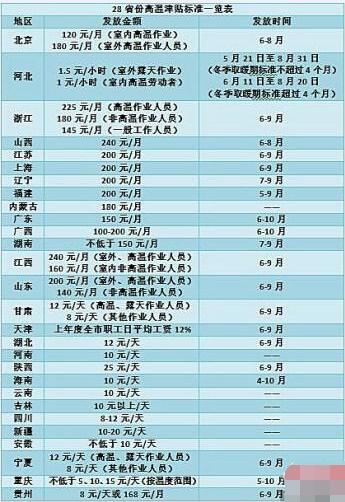

培养工匠精神, 应当提高技能人才待遇。 “十三五” 规划纲要提出, 要提高技术工人待遇。对此, 魏忠明认为: “应当实现工人的贡献与其收入挂钩, 对创新成果就应该给予鼓励和奖励。”人社部有关人士表示: “让坚守工匠精神、 踏实工作的匠人不吃亏, 才能不断吸引年轻人加入技能人才队伍。”

培养工匠精神, 应当营造良好的社会文化氛围。 对此, 魏忠明对记者说: “就企业来说, 新入职工人大多很迷惘, 这需要企业营造出一个公平的环境。 就社会来说, 需要引导社会抛弃学历崇拜, 提高匠人的社会地位, 让工匠精神深入人心。”

“培养工匠精神需要企业、 学校、政府、全社会协调联动和共同努力,创造培育工匠精神的良好社会环境,为实现 ‘中国制造2025’奠定坚实的基础。”荀凤元说。本版漫画图表 小米/绘

热门资讯