全国仍有3700万劳务派遣工未“转正”

3700万,这是全国总工会对我国劳务派遣人数的摸底结果。要理解这是一个怎样的群体,可以去一些大型重点国企,问问随处可见的“临时工”;也可以 走进某些公立医院学校,探访新晋的年轻医生教师;甚至在一些特大城市的政府机关中,随处能遇见非公务员身份的长期“外聘人员”。

有鉴于劳务派遣用工出现跨领域、超范围、无底线的恶性蔓延趋势,去年至今,有关部门密集修法试图予以规范。然而,一些企业以“用工成本论”作借口拒绝 纠正违法行为,一些企业假“外包”之名继续行侵权之实。如何让劳务派遣新规真真切切地落地,考验着城市管理者的执政智慧。

疑问

两年消化七成派遣工来得及吗?

最近贺伟工作的工厂门口格外热闹,每年元宵节过后,都是企业的招工旺季,工厂对面沿街一溜开了七八家劳务派遣公司,这几天每天都能看到拖着行李箱、背着背包在劳务派遣公司门口等活的人。四年前,他也是通过对街的劳务派遣公司,进了现在的这家企业。

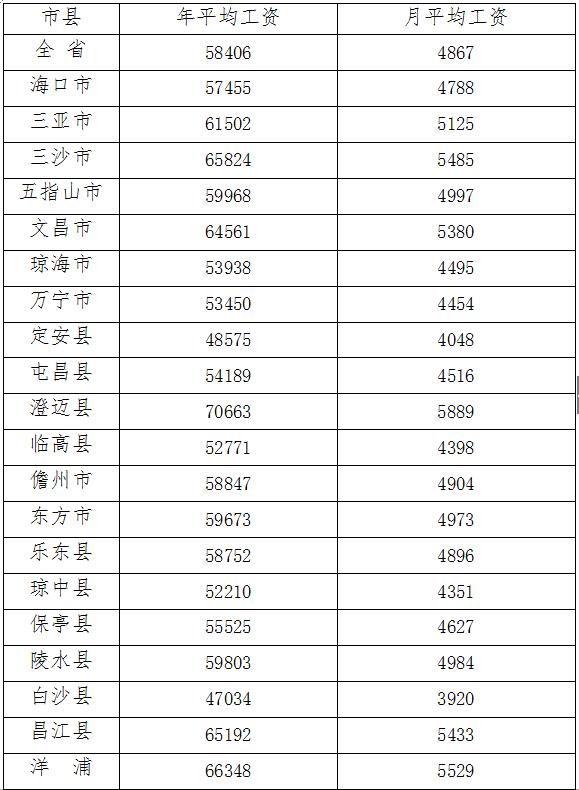

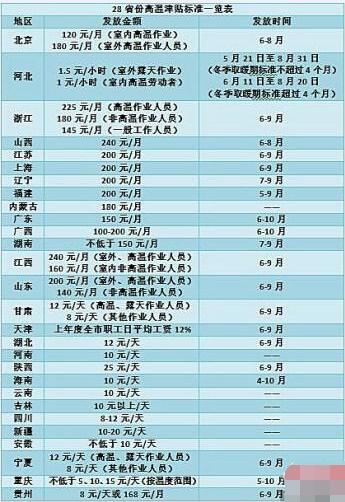

贺伟所在这家企业以生产电子配件为主,近千名一线员工中,劳务派遣工占到近八成。处在一个派遣工扎堆的工作环境中,对于贺伟来说,这种身份的差别反而 被淡化了,“一线工人基本上都是派遣进来的,正式工以管理岗位为主。其实合同是和派遣公司签还是和厂里签,我倒不是特别在意,因为活都是在这里干,但是工 资一定不能少。”同工同酬成了“贺伟们”最关心的问题,贺伟告诉记者,自己的工资由基本工资和绩效工资以及餐饮费、全勤奖等补贴奖金组成,每个月能拿到 4000多元。“同岗位的话基本工资是一样的,绩效反正多劳多得。但是补贴上就不一样了,比如我们全勤奖是每月100元,正式工是200;我们每月餐饮补 贴是280,正式工除了餐饮补贴之外还有100元的交通费。”

本月起新施行的《劳务派遣暂行规定》要求企业把派遣工比例控制在10%以内,对此贺伟心存疑虑:“2年里,我们要把劳务派遣工砍掉七成,这来得及吗?”他说,元宵节刚过厂里又来了一批新人,全是劳务派遣的。

“三性”问题到底谁说了算?

“用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用派遣工。”“使用派遣工的辅助性岗位,应当经职代会或者全体职工讨论,与工会或者职工代表平等协商确定并公示。”新《劳务派遣暂行规定》非常明确,能不能用派遣工,职工说了算。

周雯静是一家装潢企业的人事专员,她所在企业虽然派遣工不多,但大多是农民工,他们能通过民主管理形式充分表达意见吗?“公司总共200多人,工会是 前年才成立的,说实话,工会工作还没完全上轨道,职代会去年才开了第一次,职工代表都是正式工,要是开职代会讨论,谁来替劳务派遣工说话呢?”劳动法专家 何永强表示,在争取派遣工权益中,职工具有话语权,然而大多数派遣工没有获得工会会员资格,“职代会说了算”于他们等于“说了白说”。

调查

过半劳务派遣工从事主要岗位

上海48.98%受访派遣工没有实现同工同酬

据全国总工会调查,全国劳务派遣人员总数已经高达3700多万人,占到国内职工总数的13.1%。金融、通信、邮政等国有企业成为派遣用工的“重灾 区”,一些企业劳务派遣工占职工总数竟高达50-70%。95%以上被派遣员工派遣期限超过1年,有的企业派遣工的平均工龄超过5年,个别企业甚至超过 10年,绝大多数劳务派遣岗位都是长期性岗位。

“两会”前夕,本报联合上海辰智咨询在调研吧平台共同发起劳务派遣现状调查,总计在全国回收1466份有效样本,其中50%来自一线城市,上海占 21.08%。被访者中42.43%来自民营企业,17.19%来自国有企业,16.58%为事业单位人员。被访者中来自制造业的工作者最多,占 28.90%,其次为政府、社会组织和个人服务业,占19.92%。

调查显示,受访者中14.45%为派遣工,上海这一比例为17.07%。高中、中专、职校学历的人是劳务派遣工的比例明显更高,达到29.63%。上 海有44.12%的非劳务派遣员工表示所在单位有劳务派遣工,有劳务派遣工的企业中,国有企业是最多的,占比53.80%。有劳务派遣工的行业中制造业是 最多的。

据调查,56-57%的劳务派遣工从事着主要岗位。上海地区48.98%的受访派遣工没有获得同工同酬。所在企业招收派遣工的上海受访者中,派遣用工 比例超过10%的企业占69.48%。政府机关的劳务派遣工认为自己同工同酬的最多,国有企业和事业单位的劳务派遣工认为自己同工同酬的最少。

这一调查结果也从几位来自一线的人大代表处得到了印证。全国人大代表朱雪芹告诉记者,最近一年她广泛走访一线职工听取意见,群众对劳务派遣存在的问题反映最为集中。譬如“三性”问题的确定,不少企业因利益驱动而随意解释,没有任何政府部门进行监管。

她走访发现,派遣工由于找不到组织入工会难,面临“两不管”尴尬,有一种游离漂浮的感觉。一旦职工遇事也无人伸张,出现了维权盲点。对于同工不同酬的 问题,她曾多次去人保部门咨询,被告知不同岗位劳动付出不同、技术要求不同、工作评价不同,同工同酬标准难立,即使设定了同样的工资标准,在软福利上也很 难统一。

全国人大代表周振波则多次发现,在建筑、餐饮行业打工的老乡由于只有临时工身份,长期不能缴纳社保。他的一位老乡在某国企的重要生产岗位工作,同样的岗位,奖金福利却远低于企业正式职工,甚至一些正式工在更为轻松的岗位上工资也比他们高很多。

困惑

派遣泛滥和“用工荒”彼此助推

在一些代表看来,派遣泛滥和“用工荒”彼此助推,已成为用工乱象的一体两面。

“经年累月的派遣身份,你让职工能对企业有多少忠诚度?”朱雪芹说,从金融危机以来,不时有企业在面临生存困境时,曝出职工乘机讨价还价乃至要挟出走的负面事件。她说,一个和企业没有感情的人,是很难对企业的生死存亡感同身受的。

“凡招工难的企业,大多数也是劳务派遣的重灾区。”沈志刚代表说,越是派遣工集中的企业,职工流动性越大,企业招人代价越高,为了压缩成本,往往采用 明里涨薪暗中延长工作时间、克扣福利保险(放心保)的做法,进一步刺激了职工的频繁出走。“招工难是市场对于企业滥用派遣的报复。”朱雪芹认为。

“真派遣假外包”换汤不换药

上海雨生人力资源管理有限公司副总经理、工会主席杨爱华表示,去年《劳动合同法》修改并执行之后,一些派遣用工量较大的单体企业开始转而使用劳务外 包,将公司内的部分业务或职能工作内容发包给相关的机构,由其自行安排人员按照企业的要求完成相应的业务或职能工作内容。

“实际上职工的劳动关系还是和外包公司建立的,和劳务派遣相比是换汤不换药。”杨爱华担忧,本来乱象丛生的劳务派遣行业有望跟着新法规提高准入门槛, 现在劳务外包又给这些公司孳生了寄生的新土壤。法规修订的速度赶不上新变化,“真派遣假外包”可能给派遣创造了暗度陈仓的机会。

“砍掉”派遣工或致部分企业关门

“遏制劳务派遣不能空喊口号,现在的措施并没有从根本上解决问题。”林荫茂代表说,应当看到企业选择劳务派遣的根本原因是在于,如今用工成本越来越 高,而寻求低成本是资本天然的属性。“这一现象在金融危机后愈演愈烈,与企业综合社会成本高企、利润率走低有直接关系。”

“劳动力密集型企业,用工成本要占35%,如果一定要把派遣工砍掉,部分小微企业可能只有关张一条路。”陈戍源代表说,即便是以他所在的国企来看,目 前也同样面临成本高速增长的困境。“工资要提高,还要承担工伤、失业、公积金等很高的附加费用。”陈戍源表示,如果工资附加费用能适当降低,企业经营压力 有了一定的释放空间,企业管理者会更有规范派遣工的动力。

热门资讯