突破招聘困境 不单单是薪酬福利的问题

数字时代企业曝光率大幅提高,雇主品牌与产品品牌的联系更紧密。如同产品品牌一样,发展与推广雇主品牌策略同样至关重要……

突破招聘困境不单单是薪酬的问题

劳动适龄人口减少,机会偏爱有实力的求职者

据人社部消息,2012年中国15至59岁的劳动年龄人口的绝对数量减少了345万人,这预示着中国过去依赖“人多力量大”的粗放式经济发展方式将要步入尾声,“人口红利”这一人口学名词即将面临内涵与外延的变化——未来的中国面临从“制造”到“智造”的飞跃。

虽然人社部特别指出,“在未来一个时期,特别是‘十二五’期间,中国劳动力供给总量还是在增加的。”但劳动适龄人口减少这一历史性拐点还是给众多企业,特别是劳动密集型企业敲响了警钟——企业的核心竞争力将不能再是“粗放的劳动规模优势”,必须转移到以创新和高效为根本的知本优势上来。

如果说适龄人口总量的下降仅仅让企业意识到必须转变企业的发展思路,那么在人才市场的招聘现状则让企业真正认识到人才作为一种资源,其供求也是受市场规律影响的。据今年年初某外资管理咨询机构发布的信息显示,在年末招聘市场中,有三分之二的职场人士在求职过程中最终放弃了工作机会。如果说这一比例发生在求职者投递简历后的首次面试期间,那么这一比例并不让人吃惊,但这一比例却是发生在求职者收到工作邀请后选择放弃的,这与主流媒体此前就业困难的舆论报道截然不同——情况显然比想象中复杂。

实际上,从供需变化的优势角度而言,劳动适龄人口的减少并未给不具备任何经验的市场新兵带来什么优势。真正让企业雇主感到压力的是,随着老一辈在较低物质生活水平成长起来的员工逐渐退出劳动市场,企业将面临中高层人员的“职业动荡”——三分之二获得就业机会的求职者之所以选择不接受工作机会,其原因主要是能够找到薪酬更高,待遇更好的。

而在高等教育从“精英制”转向“大众化”之后,一些热门专业吸引了大多数预备劳动力的目光,多年的累积已经使预备劳动力的知识结构与社会发展所需严重脱节,高额的教育投资使企业要面对的是身负重重使命却又毫无工作技能的职场新兵,招聘工作变得冗余繁重,效率难以继续提高。在这个过程中,面对相似的背景,模棱两可的工作经验,企业雇主在选择求职者时不得不用尽所知的手段,而正是这一过程,耗尽了一些具备真正能力的求职者的耐心,离开成了自然而然的选择。

另外,在求职者中存在着明显的“马太效应”,即有限数量的具备真正能力的求职者获得了大多数企业的青睐,从而能够获得多于一次的工作邀请,而由于他们的占用,一些接近或者能够有机会获得工作的求职者却不得不另辟奇径,去寻求新的工作机会。对于能够得到多次工作机会的求职者,他们并不担心下次工作机会,但对于未获得一次工作的求职者,他们需在承担高昂生活成本的同时,继续追逐希望。

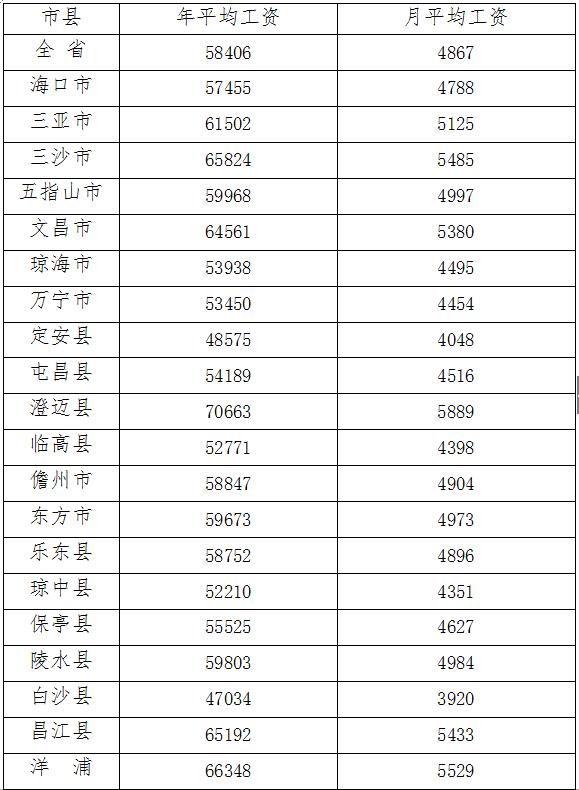

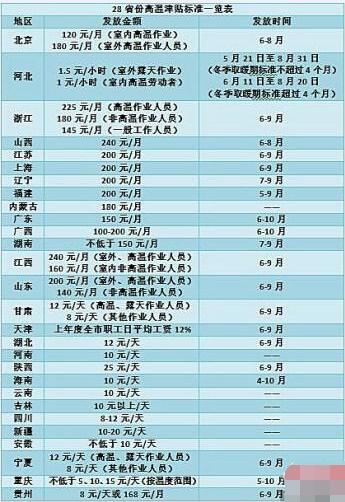

城市生活成本上升,薪酬暧昧成为招聘困难首因

近两年,国家经济从危机中缓慢复苏,一些当时经济刺激政策所产生的结果逐渐传导至人们的日常生活中,首要的感受就是生活成本的上涨,数据显示2011年全国居民消费价格指数上涨超过4%,而相对应的薪酬涨幅却异常缓慢。

经过2012年的酝酿发酵,特别是一线城市房地产价格的持续飙升,横亘在求职者和企业间的薪酬契约被打破,求职者开始了“以跳涨薪”的“自我加薪”历程,这些因素的累积决定了2013年人力资源市场薪酬变化的总趋势——求职者以成本为导向的薪酬要求促使企业雇主的被动涨薪。显然,目前人力资源市场的现状对于企业雇主而言并不平和,求职者的自我膨胀与企业经营面临的经济压力,让企业的招聘工作变得更加举步维艰。

热门资讯