案例解析:培训是福利,还是激励?

注:文中案例公司名称系化名

案例解析:培训是福利,还是激励?

近年来,随着国内金融行业的快速发展,公司业务发展速度日益加快,目前在全国各地设有上百家分支机构。企业的决策层比较重视培训工作,但是由于培训资源(资金、培训机会、专业人才)有限,对培训的定位走入了一个困境:钱没少花,培训没少搞,但培训对绩效提升的促进不够明显,员工满意度也不高。

场景一:

玉林公司是一家全国性金融企业,总部约有300名员工。周二下午,公司培训负责人从公司总部送走了讲授“时间管理”课程的外部讲师,回到自己的办公室陷入了沉思。刚刚的培训按照要求公司总部300名员工都要参加,除去出差和有工作安排不能参加的人员外,至少应该保证80至120人到场,然而这次培训却只有30人参加,其中还有好几人中途借故离开,视频参加培训的分支机构人员也是寥寥无几。此类培训是公司例行的日常培训,每两周一次,每年保证15次以上;培训方式主要是外聘讲师进行专题授课,课程内容涵盖了经济形势、行业前沿、工作技能等方面;参训人员包括总部员工现场参加,以及各分支机构视频参加。自从公司实行日常培训以来,员工的积极性一直不高,私下里也经常听到员工对培训不满意的声音。

场景二:

公司内网公示了近期将要赴美国参与一项金融专题培训的人员名单,总部和分支机构共20人。公司集中培训主要分为国内的集中脱产培训和境外培训:其中,集中脱产培训每年固定3次,针对总部中、高层经营管理者和分支机构经营管理人员;境外培训每年约3至6次,参训人员分为不同的层级,主要为公司决策层参与的经营管理者高端培训项目,其余则为关键部门、专业岗位人员(如精算、财务等岗位)参与的专业性较强的培训项目。无疑,参与集中脱产培训和境外培训,是很多员工梦寐以求的机会,但是僧多粥少,花费不菲,受到参训者岗位层级和专业性限制,此类培训的覆盖面比较小。本次境外培训公示后,培训负责人也听到了一些声音,很多员工由于不能享受这类机会,对于公司培训制度颇有微词;另一方面,联想到以往集中培训的效果不够明显,培训效果对绩效提升和成果转化的促进作用难以体现,培训负责人对未来工作的开展产生了深深的忧虑。

针对以上实际情况,培训负责人形成了一个报告,建议深入地分析培训工作存在的问题,创新企业培训工作机制。经公司决策层研究,引入了外部咨询机构,与内部培训岗位人员一起组成项目团队,针对企业实际情况研究并实施了培训创新管理项目。

现状分析

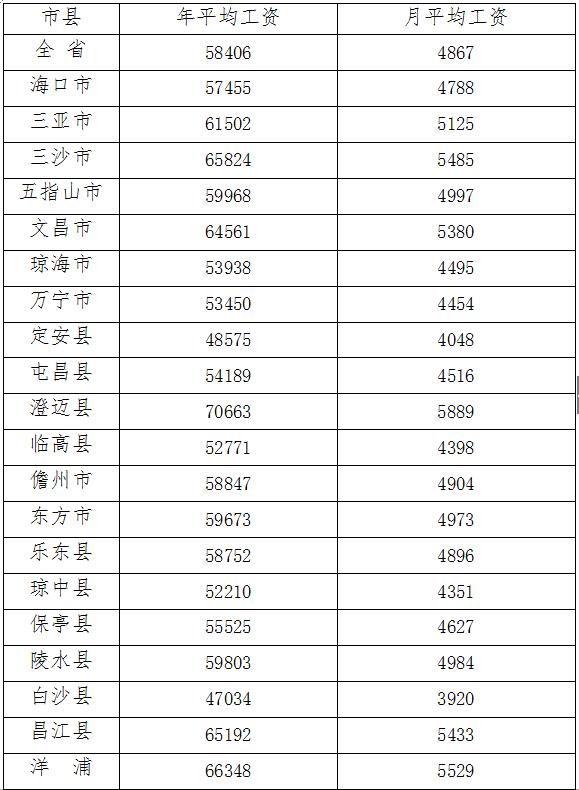

项目团队了解到,玉林公司现行培训体系下,主要包括公司日常培训和集中脱产培训(含境外培训)两种方式,基本情况详见表1。

通过上述两个培训场景和表1内容,可以概括出玉林公司培训工作有以下几个特点:

1.培训资源分布和覆盖人员情况明显不对等。玉林企业的培训资源明显向各级经营管理者和关键部门、关键岗位人员倾斜,这部分参训者在全体员工中占比较低,而针对全体员工的公司日常培训在资源倾斜上很少,虽然此类培训受众面广,但目前培训的主动参与度很低。

2.员工满意度两极分化。集中脱产培训的参与者一般对培训的满意度较高,将其当成一个额外福利来享受;而其他人员对于自己未能参与的集中脱产培训和自己参与的公司日常培训满意度都较低。前者是由于没有享受到,后者则是没有满足预期。

3.培训效果一般。公司日常培训一般为单次培训,体系性不强,原本设计为普适性培训,但实际上参与人数很少,可见培训效果未达到预期。集中脱产培训为参训提供了良好的培训环境和优势资源,但并未形成培训效果考核机制,培训对于绩效提升的作用无法评估,培训效果不够明显,培训成果转化也不明显。

问题诊断

项目团队通过调查问卷和个别访谈,对公司培训工作员工满意度低、效果较差的原因进行了分析。共发放问卷800份,收回有效问卷678份;受访者分为三个层次:一是总、分公司培训岗位人员,方式为问卷调查和访谈;二是总、分公司员工,主要方式为问卷调查,辅之以个别访谈;三是总、分公司分管培训工作的公司领导,以及培训负责人,方式为访谈。问卷和访谈中,有约2/3的人员明确表示对培训(内容、方式、资源倾斜等)不满意,约3/5的人员认为培训效果一般。项目团队通过分析,得出了一个重要结论:该公司从上到下都把培训当成是一项福利来对待,这是导致培训满意度较低、效果较差的根本原因。

众所周知,福利是一种非现金形式的报酬,可以分为经济性福利和非经济性福利,培训是经济性福利之一,将培训当成一项员工福利似乎无可厚非。但是从培训的目的和预期达成的效果等角度分析,似乎培训不仅仅是满足员工对福利需求的一项工作:经营决策者希望通过培训进一步提升工作绩效,促进业务发展,促成培训的成果转化和作用内化;培训负责人希望通过培训引入外部知识资源,盘活内部知识储备,提升培训工作对公司主营业务的支持力度;参训人员则希望通过培训提升个人技能和综合素质,为职业发展提供更多的筹码。而这些目的是培训的福利性所无法满足的。

通过深入分析,项目团队创新性地归纳出了培训的“双性特征”,即福利性特征和激励性特征两大类(见图1):1.福利性特征。主要体现在,将公司日常培训当成对全体员工的一项普适性福利,但实际上员工却普遍不满意。2.激励性特征。主要体现在,将集中脱产培训和境外培训等相对高端的培训当作对中高层管理和关键岗位专业人员的激励,期望通过培训提升工作绩效,支持业务发展。

根据“双性特征”对玉林公司培训实际情况进行分析,可以发现该公司培训工作的福利性特征明显,公司经营决策层将培训当成福利,期望通过培训使不同层级、不同价值的员工获得满意并提升绩效,但忽略了作为福利的培训在没有纳入考核的情况下,对绩效提升和促进业务发展的作用微乎其微。员工也将培训当成福利,期望通过培训享受相应待遇(脱产学习、外部交流、出国培训等,而不是公司日常培训)。

该公司认为“培训是福利,而不是激励”的意识导向普遍存在,员工接受培训更关注培训形式(是否脱产、境外等)和资源倾斜(培训费用),在没有培训考核压力的情况下,培训结束后参训人员没有主动深化知识、利用所学内容促进绩效提升的意识,在没有受到激励的情况下,很难真正达到培训的目的。培训资源分布不均衡,日常培训被动性强,员工参与度低,集中脱产培训覆盖面窄,对绩效提升和业务促进有限。通过分析发现,对于培训的“双性特征”, 玉林公司培训的“激励性特征”体现很不明显,如果加强培训的激励性,是否能够改善培训效果呢?

方案提出

项目团队经过深入研究,认为玉林公司培训工作福利性导向明显,但激励性导向很弱,要想提升培训工作效果,重点在于从根源上扭转对培训的认识,对福利性导向和激励性导向不均衡的情况加以引导,为此提出了两套备选方案。

方案一:福利性导向和激励性导向均衡化。

设计思路:福利的归福利,激励的归激励。示意图见图2。

热门资讯