请为他们加冕!

第43届世界技能大赛上, 我国选手获得5枚金牌, 创造了我国参加世界技能大赛以来的最好成绩,实现了金牌零的突破。

消息传来, 国人振奋。 这次的突破不仅为祖国和人民赢得了崇高荣誉, 更向世界展示了中国作为世界制造大国的卓越技能。 然而, 在喜悦背后, 技工院校生存之艰、 发展之难的现状仍在延续。

变 迁

伴随着历史浪潮的浩荡奔流,技工院校的发展历经起伏变迁。 几十年来, 技工院校为国家建设和社会发展输送着一批又一批宝贵的技能人才。

已经在技校战线上奋斗39年的罗玉峰, 是河北省机车技师学院院长,2015年暑假他一天也没有休息。

“现在我都是按分钟来计算时间。 我希望尽自己最大的努力把事情做好, 明年能放心离开。”2016年罗玉峰即将退休, 他希望到那时,学校发展的难题都能顺利解决。

始建于1951年的河北省机车技师学院, 是我国创建较早的技工学校之一。 在半个多世纪的办学历程中, 河北机车技师学院在国家经济调整、 行业发展变化、 唐山大地震的毁灭性破坏、 从计划走向市场等历史巨变中, 历经了 “五上四下”、九易校址的风雨沧桑。 学院从小到大、 由弱变强, 与企业兴衰相伴,为中国铁路事业的发展培养了大批技术工人, 成为共和国技工院校发展历程的 “缩影”。

技校是为国家建设和经济社会发展输送技能人才的, 这决定了技校的发展与经济结构的变革休戚相关。 经济社会的每一次变革, 都会给技校的发展带来挑战, 都会让技校人面临命运的改变。

“特别是行业、 企业兴办的技工学校的命运, 更是与时代变迁紧密相连。” 罗玉峰说, 行业调整、 企业改制, 都会让技校面临停办、 整合、重新开办等变化。

上世纪50年代, “一厂一校”的模式广为流行。 “厂办校” 不仅满足了企业用工需求, 还为我国经济建设培养了一大批技术工人, 成为计划经济体制时代的突出特色。

“企业办学的优势在于 ‘产教’自然融合, 招工即招生、 入企即入校, 技校与企业存在天然的血缘关系。 学校知道企业需要什么样的技能人才, 怎样能够培养出这样的人才。” 罗玉峰说, 新中国成立后的第一代技术工人, 大部分是由企业办的技校培养出来的。

然而, 上世纪90年代, 随着我国由计划经济体制向市场经济体制过渡, 众多行业出现调整, 企业迎来改制大潮, 企业办学的模式逐步瓦解。 尽管国务院在2002年下发的《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》 中明确指出 “要充分依靠企业举办职业教育”, 但大多数的企业为了卸下包袱、 轻装上阵, 纷纷将技校剥离。

没有了企业资金的支持, 又无法获得教育费附加, 大批厂办技校不得不停办、 关闭, 逐步退出历史舞台。

“行业、 企业办的技校社会认可度高、 办学质量过硬, 对企业的发展和社会的进步都有突出贡献。它们的消失对技工院校的发展损失很大。” 中国劳动保障科学研究院原副院长王竞说。

和很多企业办的技校一样, 河北省机车技师学院从1999年开始,历经几番浮沉, 终于在各方努力下,于2012年8月被正式移交至唐山市人民政府。

“我们是河北省厂办技校中唯一一所获得财政拨款的技校, 很感恩各级政府的支持和帮助。” 罗玉峰说, 但很多在业界有口皆碑的老技校都垮掉了。 这些学校的逝去让人不忍,让人痛心。

“我在技校工作39年了, 中国技工教育的起起伏伏, 我是亲历者也是见证人。 尽管历经艰难, 但一代又一代的技校人始终怀着使命感和责任心, 始终保有最珍贵的品格———无论有多少困难险阻, 我们都要坚持创新, 坚持以人为本, 坚持培养对国家和社会有用的技能人才!”罗玉峰说。

坚 守

随着我国经济建设发展和科学技术的不断进步, 国家近年来出台了一系列促进技能人才队伍建设和技校发展的政策措施。

2002年, 国务院颁布 《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》, 明确职业教育的改革和发展目标任务; 2005年, 国务院颁布 《关于大力发展职业教育的决定》, 明确大力发展职业教育的方针政策;2006年, 中共中央办公厅、 国务院办公厅印发 《关于进一步加强高技能人才工作的意见》, 充分发挥高技能人才在国家经济社会发展中的重要作用; 2010年, 《国家中长期人才发展规划纲要 (2010-2020年)》《高技能人才队伍建设中长期规划(2010-2020年)》 《国家高技能人才振兴计划实施方案》 陆续出台, 全方位推进我国高技能人才队伍的建设;2010年人社部出台 《关于大力推进技工院校改革发展的意见》, 切实加强技能人才培养工作;2012年,国务院办公厅转发 《人力资源社会保障部、 财政部、 国资委关于加强企业技能人才队伍建设意见的通知》, 全面提升企业技能人才队伍的整体素质。 2014年, 国务院颁布《关于加快发展现代职业教育的决定》, 作出了进一步发展职业教育的重大部署; 人社部出台 《关于推进技工院校改革创新的若干意见》, 开启了技工院校改革创新的新时代。

“在实践中, 好的政策如何落地是极大的考验。” 安徽蚌埠机电技师学院原院长赵建平说, 技工院校作为职业教育的一部分, 长期以来遭受不公平待遇的问题十分突出。

办学经费紧张、 招生渠道狭窄、毕业生无法取得国家学历证书等众多难题, 像是一道道 “坎儿”, 让技工院校的生存发展举步维艰。

在调查中记者发现, 企业每年按照增值税、 消费税、 营业税税额的5%上缴教育费附加。 然而, 现实中, 多数企业办的技校不仅缺乏基建经费, 连教育费附加和生均经费都享受不到。

由于技工院校开设的专业主要覆盖二、 三产业, 需要不断更新实习设备、 改善实习条件、 建立新的实训基地, 才能培养出紧跟市场和企业需求的技能人才, 这使得技校的办学成本高企。 由于缺乏资金支持, 很多技校要么使用未升级的电脑、 过时的机床等老旧设备, 要么四处寻求帮助勉强维持。

而技校教师和毕业生的不公正待遇, 更是直接影响了教学和毕业生就业质量。 据了解, 技工院校尚未设立 “正高” 职称岗位, 教师只能晋升到高级讲师, 职业发展受到限制, 很难留住人才。 技师学院、高级技工学校、 高级技工班以上毕业生因没有国家教育部门认可的大专以上学历, 在参加国家公务员和事业单位招考、 专业技术人员考试,以及在工资级别、 福利待遇和职级晋升上低人一等, 客观上形成了“进了技校门, 一辈子只能当工人”的事实, 挫伤了初高中毕业生报考技工院校的积极性。

更让人忧心的是, 技校的招生难题, 已经成为制约技工院校发展和技能人才队伍建设的最大障碍。

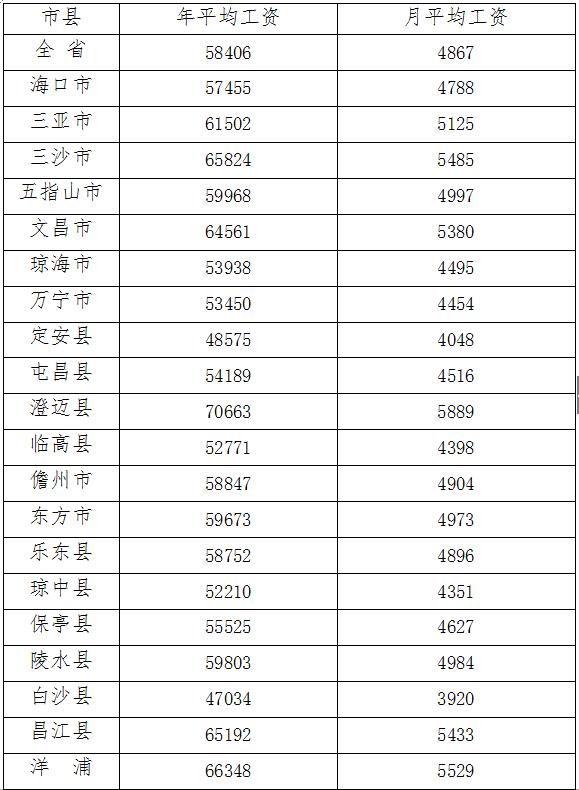

据统计, 2011年技工院校招生人数是163万人,2012年156万人,2013年就到了133万人, 2014年124万人,连续4年下降。

一方面是 “招工难” “技工荒”等现象频现, 另一方面是技校苦于招不到学生; 一方面是经济社会对高素质技能人才的需求逐年增加,另一方面是技校生源质量不容乐观。

究竟是什么原因造成了这样的错位?

从总的层面看, 教育适龄人口持续下降、 高等教育持续扩招, 挤压了职业院校的招生空间。 同时,社会上传统的 “重学历、 轻技能,重文凭、 轻能力” 观念尚未从根本上扭转, 技能人才经济待遇偏低,社会地位不高, 激励保障政策不完善, 上升空间有限, 技能成才对青年学生和普通劳动者的吸引力不强,导致人们不愿意当工人, 不愿意从事生产和服务一线工作。

然而, 在调查中记者发现更深层次的原因是部门利益的博弈导致了政策享受的壁垒。

由于技工学校招生未被纳入国家教育部门统一的招生平台, 普通技校无法列入当地中职招生计划,技师学院和高级技校无法列入高等教育招生计划, 学校无招生代码,不能直接通过网上录取, 被家长和社会误认为是 “黑” 学校; 部分地方不把进入技校的学生算作升学,有些地方甚至不允许技校进入普通中学宣传招生,阻碍学生报考技校。

这样的壁垒直接导致技校招生困难,生源素质下降。

“以前我们招生的分数比重点中学的还高, 现在招生难, 也出现了降低分数分层次招生了。” 罗玉峰说, 作为河北省极具影响力的技校,学校严把生源关, 为的是培养出真正符合国家需要、 企业需要的人才,也为了对每一名学生负责。

“走遍千山万水, 想尽千方百计, 说尽千言万语, 吃尽千辛万苦,招来千差万别”, 这是技工院校招生人员的真实写照。

“每年的招生对于技校而言都像是一场战斗, 几乎是全校总动员,就为了能招到学生, 能招到好的学生。” 唐山劳动技师学院副校长王东风说。

“尽管面临的困难重重, 但我们始终没有放弃任何一次努力的机会, 因为我们知道, 技校担负着为国家、 为民族培养技能人才的重任,使命光荣,任务艰巨!”赵建平说。

前 行

行进路上, 有苦有泪也有甜。一代又一代技校人勇敢地探索着,在风雨里奔走呼喊着。

2015年6月26日, 云南交通技师学院的罗定标等94名优秀毕业生接受了匠士加冕。

“这一天对于我而言意义重大。从这一天开始, 我为自己曾经选择技校而感到骄傲和自豪。” 罗定标说。

2013年, 云南交通技师学院匠士加冕在全国首度推行, 引发广泛关注。 2015年, 该校参照高等教育学位制, 在全国率先创建技工院校学生技能综合水平考核评价体系———技位体系。

“培养高技能人才队伍, 顶层设计是关键。 技位体系的建立, 是对高技能人才评价体系的进一步完善, 拓展了人才成长通道。” 云南交通技师学院院长杨经元说。

这样的探索让人惊叹。 技位体系的创建, 不仅突破了以往技能人才培养受制于部门利益博弈的局面,还重塑了 “劳动光荣、 技能宝贵、创造伟大” 的评价体系, 对于促进全社会 “崇尚一技之长, 不凭学历凭能力” 的良好风尚, 将发挥积极作用。

参与了中国首辆最高时速达350公里的动车组诞生全过程的河北省机车技师学院, 则在多年的探索中提出了 “高端引领、 突出特色、 多元办学、 内涵发展” 的办学思路,并根据多年的经验, 总结提炼出“1234” 工程, 即树立校企合作是技工学院发展的必由之路的一个理念,建设专家咨询委员会和校企合作联络员队伍两座桥梁, 建立企业员工培训、 学生校外实习和就业培训、教师培训三个基地, 搭建技能实训、教学研究、 培训教材建设、 学生职业素养培养四个平台。

“‘1234’ 工程系统地总结了技校发展中的前瞻性和科学性的路径,同时为学生成长成才过程中需要技能和综合素质的培养搭建了良好的平台。” 罗玉峰说, 在 “1234” 工程基础上, 学院还建立了一体化教学体系的 “12112” 体系, 即 “一网络、 二标准、 一细目, 一题集、 二题库” 的教学模式, 围绕教学目标,系统改革,整体优化。

这样的探索接地气、 有活力,让人充满期待。

而在有1亿多人口的河南, 则提出了 “就业+技能=民生幸福” 的理念。 他们把职业培训作为事关经济社会发展全局的重点工作来抓,研究出台了一系列政策措施、 实施方案和行动计划, 实现了职业培训体制的创新, 创造性地建立了政府主导, 人社牵头, 教育、 农业、 民政、 扶贫、 残联等部门 “六路并进”的体制机制。 同时, 改革单一的封闭式培养模式、 改革政府投资模式、改革公办学校经费供给模式, 抓好一批全民技能振兴工程示范项目,形成 “三改一抓” 的工作思路, 创造性地开展厅、市共建模式。

这样的探索让人看到了不远的未来。

前行路上, 有苦有泪也有甜。一代又一代技校人以朴实无华的态度传递着殷殷期待, 他们以坚定执着的信念勇敢向前。

现在,请为他们加冕!本版图表漫画 小米/绘

热门资讯